„Das Land gehört denen, die es bestellen“ – mit diesem Ruf zogen die Anhänger von Emiliano Zapata während der Mexikanischen Revolution gegen die Großgrundbesitzer ins Feld. Auch im Spanischen Bürgerkrieg forderten anarchistische Milizen „Land und Freiheit“ – in dem festen Glauben, dass eine gerechte Verteilung von Ackerland die Grundlage für eine freie Gesellschaft sei. Die Zeiten, in denen solche Parolen auf den Straßen gerufen wurden, liegen lange zurück. Und doch haben sie für viele kleine und mittlere Betriebe in Europa im Jahr 2025 nichts an Bedeutung verloren.

Überall in Europa geraten ländliche Räume unter zunehmenden Druck. Stadterweiterung, Spekulation und die Konzentration von Flächen bedrohen eine unserer wichtigsten Ressourcen – die Grundlage unserer Ernährungssouveränität. Laut Europäischer Umweltagentur gingen allein zwischen 2012 und 2018 über 120.000 Hektar Ackerland durch die Ausdehnung von Siedlungsflächen verloren. Gleichzeitig konzentriert sich ein Großteil der landwirtschaftlichen Fläche in den Händen weniger: Im Jahr 2020 bewirtschafteten 3,6 % der Betriebe 52,5 % der Ackerfläche, während zwei Drittel der Höfe weniger als fünf Hektar groß waren. Hinzu kommt das wachsende Interesse großer Investmentfonds, Agrarflächen aufzukaufen und langfristig zu verpachten – was die Bodenpreise in die Höhe treibt und gerade Projekte mit wenig Startkapital ausschließt: junge Menschen oder kleinere Betriebe, die wachsen möchten.

Was all das bewirkt, ist längst spürbar: Der Zugang zu Land wird zum Luxusgut – und mit ihm verschiebt sich das Machtgefüge in der Landwirtschaft. Immer öfter übernehmen kapitalkräftige Konzerne das Ruder, während Bäuerinnen und Bauern zu abhängigen Dienstleistern auf fremdem Boden werden. Im Vordergrund steht die Rendite, nicht die Region. Damit droht ein landwirtschaftliches Modell, das mit der europäischen Tradition kleiner, familiengeführter Höfe kaum noch etwas gemein hat – Höfe, die tief in ihrer Umgebung verwurzelt sind und für Vielfalt, Qualität und Nähe stehen.

Doch vielerorts in Europa regt sich Widerstand. Bürgerinnen und Bürger starten Initiativen, um landwirtschaftliche Flächen vor Spekulation zu schützen und ihre langfristige, nachhaltige Nutzung zu sichern. Diese Projekte setzen auf unterschiedliche Formen gemeinschaftlicher Organisation – mit dem Ziel, ländliche Räume nicht nur vor weiterer Zersiedelung und Profitinteressen zu bewahren, sondern auch den Umgang mit Grund und Boden neu zu denken: als Gemeingut, das im Sinne der Allgemeinheit verwaltet wird – und nicht zur Renditemaschine für wenige wird.

Foto von Terre de Liens. Hof Le Grand Bray

Foto von Terre de Liens. Hof Le Grand Bray

Terre de Liens: Die französischen Vorreiter

Die französische Organisation Terre de Liens gilt als eines der besten Beispiele für innovative Ansätze im Umgang mit landwirtschaftlichem Boden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat sie sich darauf spezialisiert, landwirtschaftliche Flächen aus der Spekulation zu nehmen und neuen Landwirt*innen zugänglich zu machen.

So funktioniert das Modell: Wer ein landwirtschaftliches Projekt starten möchte, wendet sich an Terre de Liens, um geeignete Flächen zu finden. Die Organisation kauft das Land und verpachtet es langfristig an die Projektleiter*innen. Nachdem das Projekt technisch geprüft wurde, startet Terre de Liens eine Crowdfunding-Kampagne, um das Land zu erwerben. Nach dem Kauf wird ein Umwelt-Pachtvertrag unterzeichnet, der den Landwirt*innen erlaubt, das Land ohne zeitliche Begrenzung zu bewirtschaften – vorausgesetzt, sie geben es zurück, wenn sie die Landwirtschaft aufgeben oder gegen Vertragsbedingungen verstoßen.

Aber Terre de Liens geht noch weiter: Neben der Vermittlung von Land bietet die Organisation Unterstützung in rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragen. Sie bringt Landwirt*innen zusammen, stellt Kontakte zu relevanten Verwaltungsstellen her und bietet Plattformen für den Landkauf und -verkauf. Besonders für Menschen ohne landwirtschaftlichen Hintergrund, die trotzdem in die Branche einsteigen möchten, ist Terre de Liens ein wichtiger Partner. Rund 60 % derjenigen, die sich an die Organisation wenden, kommen aus Familien ohne landwirtschaftliche Tradition.

Doch Terre de Liens unterstützt nicht nur Neulinge. Auch ältere Landwirt*innen, die keinen Nachfolger haben oder ihre Erfahrung weitergeben möchten, finden in der Organisation einen zuverlässigen Partner, um ihre Höfe und ihr Wissen langfristig zu bewahren. Dieses Modell schafft einen nachhaltigen Kreislauf, der sowohl die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen als auch den Erhalt von traditionellem Wissen fördert.

Finanziert wird das Ganze durch zwei Säulen: Einerseits die Foncière Terre de Liens, eine Bürgerbeteiligungsgesellschaft, die es jedem ermöglicht, durch den Kauf von Anteilen solidarische Eigentümerin zu werden. Andererseits die Fondation Terre de Liens, die Spenden und Landvermächtnisse entgegennimmt und deren Erhalt dauerhaft garantiert. Die Ergebnisse sprechen für sich: In über 20 Jahren hat Terre de Liens dank der Unterstützung von mehr als 38.000 Bürger*innen über 300 Höfe in ganz Frankreich erworben und mehr als 700 Landwirt*innen auf insgesamt 7.500 Hektar angesiedelt – alles für den ökologischen Landbau und das Gemeinwohl.

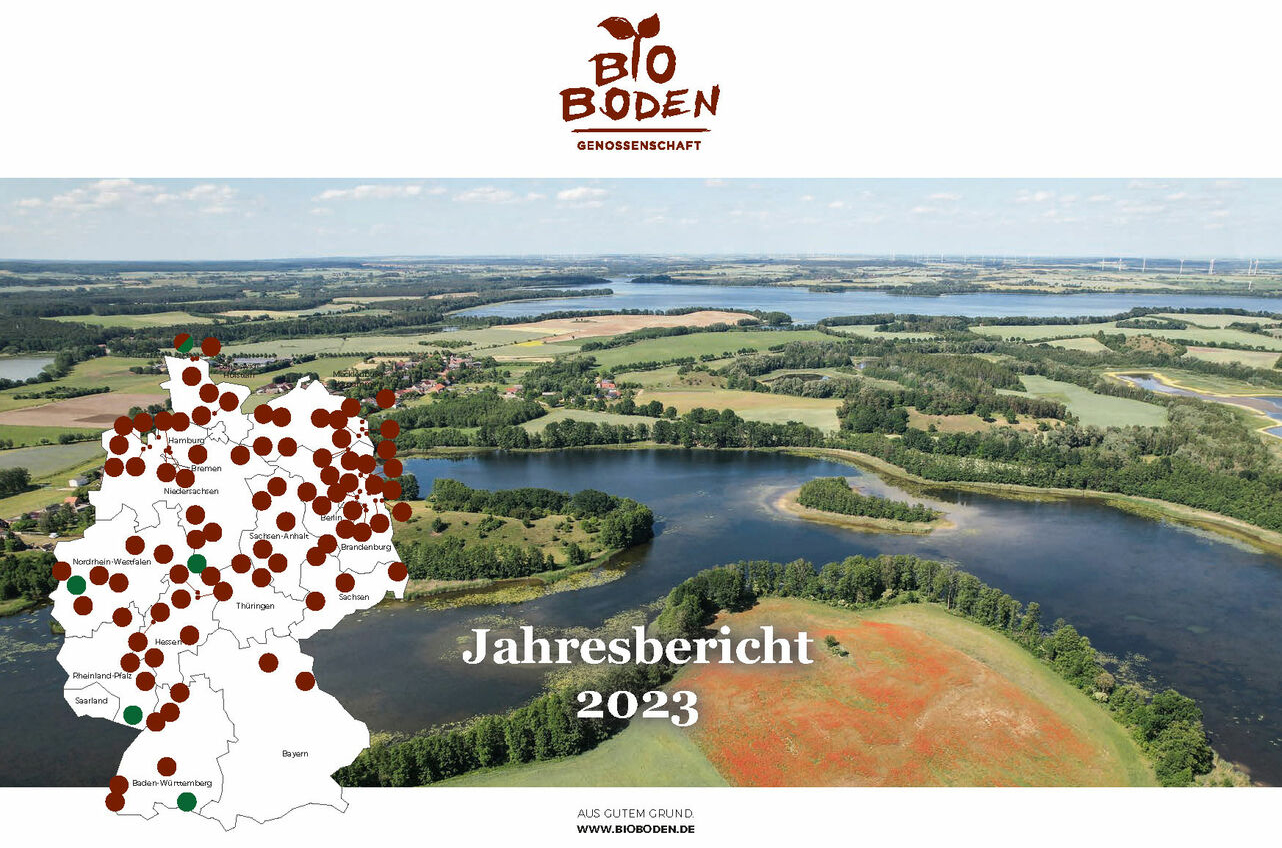

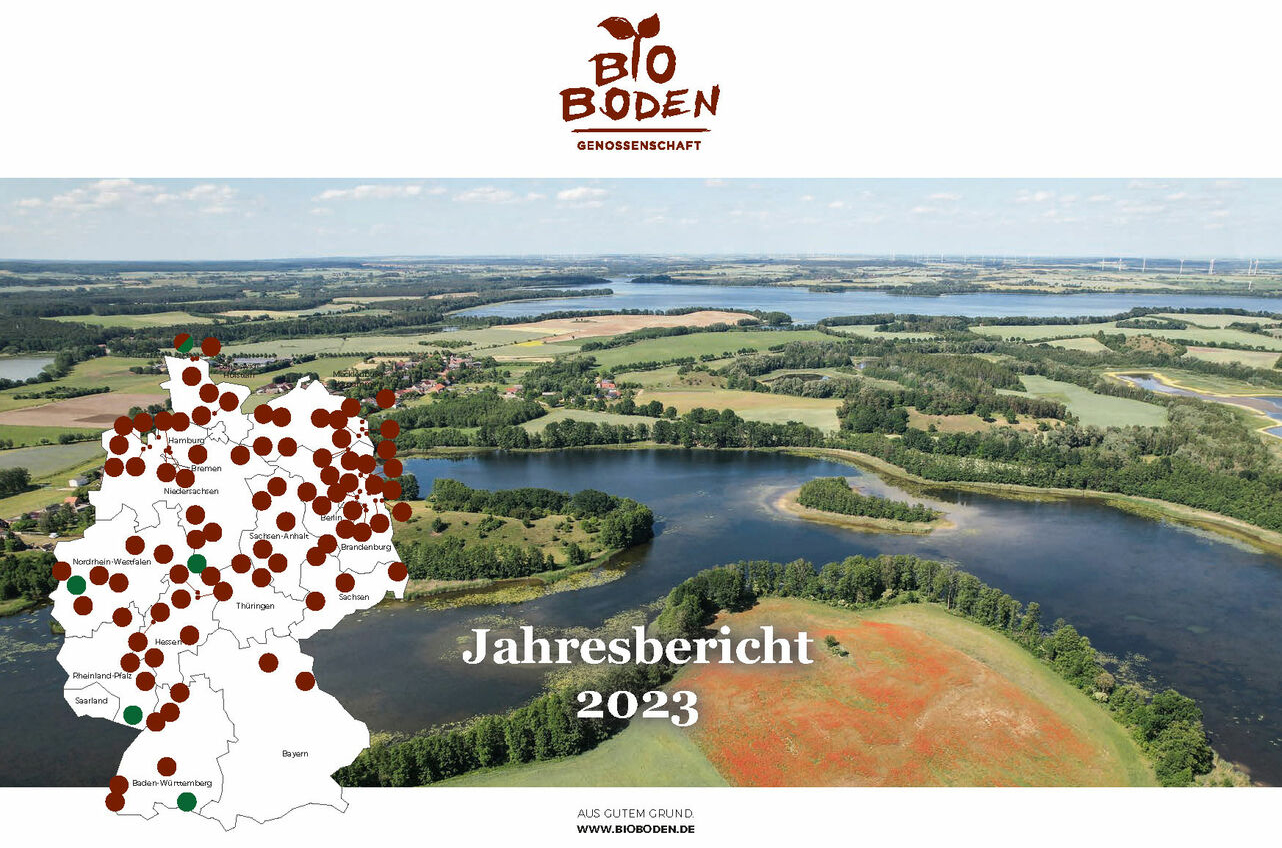

Foto BioBoden Jahresbericht.

Foto BioBoden Jahresbericht.

BioBoden: Das Genossenschaftsmodell aus Deutschland

BioBoden wurde 2015 gegründet, um der zunehmenden Konzentration von Ackerland in den Händen von Investoren entgegenzuwirken, die keinen landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Das Modell setzt auf die Beteiligung der Bürger*innen: Durch den Kauf von Genossenschaftsanteilen – mit einem Mindestbetrag von 1.000 Euro – wird jedes Mitglied symbolisch für mindestens 2.000 m² Ackerland verantwortlich. Diese Zahl ergibt sich aus der globalen Verteilung des Ackerlandes auf die Weltbevölkerung. Wie in jeder Genossenschaft haben auch die Mitglieder ein Mitspracherecht und können bei wichtigen Entscheidungen mitbestimmen.

Mit den durch den Verkauf der Anteile gesammelten Mitteln erwirbt BioBoden größere Flächen, die dann dauerhaft und zu fairen Preisen an Bio-Landwirt*innen verpachtet werden. Einige Höfe werden auch direkt von BioBoden betrieben. Zudem hilft die Genossenschaft Landwirt*innen, die eine verantwortungsvolle Nachfolge suchen, und unterstützt sie bei der Vermarktung ihrer Produkte.

Heute hat BioBoden mehr als 7.130 Mitglieder und konnte dank ihrer Unterstützung bereits 4.910 Hektar Land sichern. In Zusammenarbeit mit 86 Höfen zeigt sich, dass kollektiver Landbesitz auch im Genossenschaftsmodell ein Erfolg sein kann.

Foto von De Landgenoten. Die Veldstraat in Zoersel.

Foto von De Landgenoten. Die Veldstraat in Zoersel.

De Landgenoten: Crowdfunding für flämisches Ackerland

De Landgenoten wurde 2014 in der flämischen Region Belgiens ins Leben gerufen, um der wachsenden Belastung landwirtschaftlicher Flächen in einer der dichtest besiedelten Gegenden Europas entgegenzuwirken. Die Organisation funktioniert als Genossenschaft und Stiftung, die mit den Mitteln von Mitgliedern und Spender*innen Ackerland kauft und es dann über Lebenszeitverträge an Bio-Bäuer*innen verpachtet. Ähnlich wie andere Initiativen bietet auch De Landgenoten Beratung zur nachhaltigen Landwirtschaft und vermittelt Übergaben von Betrieben an Nachfolger*innen.

Mit einer Mindestbeteiligung von 250 Euro können Interessierte Mitglied der Genossenschaft werden. Was De Landgenoten besonders macht, ist die Möglichkeit, beim Kauf von Anteilen ein konkretes Projekt zu unterstützen – eine Art Crowdfunding, die es ermöglicht, den Fortschritt der Spendenkampagnen nachzuvollziehen. Dieses Modell fördert die enge Beziehung zwischen den Mitgliedern und den Landwirt*innen.

In den ersten acht Jahren hat De Landgenoten mehr als 1.600 Mitglieder gewonnen, 47 Hektar Land erworben und 14 landwirtschaftliche Projekte unterstützt. Zwar mögen diese Zahlen bescheiden wirken, doch im Kontext der hohen Bodenpreise und der begrenzten verfügbaren Flächen in Flandern sind sie ein bemerkenswerter Erfolg.

Foto von Red Terrae

Foto von Red Terrae

Red Terrae: Wiederbelebung verlassener Kleinhöfe in Spanien

In Spanien verfolgt Red Terrae einen innovativen Ansatz, der besonders gut auf die Herausforderungen des Landes zugeschnitten ist. In einer Zeit, in der ländliche Gebiete vom Verfall bedroht sind und die landwirtschaftliche Bevölkerung zunehmend altert, setzt die 2012 gegründete Initiative auf die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Landbesitzern und Landwirt*innen. Über die Banco de Tierras Agroecológicas (Agroökologische Bodenbank) bringt Red Terrae Besitzer*innen von verlassenen Flächen mit Landwirt*innen zusammen, die Interesse an agroökologischen Anbaumethoden haben. Die Kommunen spielen dabei eine zentrale Rolle, indem sie als Vermittler agieren und temporäre Überlassungsverträge sichern.

Das Modell bietet gleich mehrere Vorteile: Die Landbesitzer*innen können ihre Flächen weiter nutzen und erhalten je nach Vereinbarung eine kleine Entschädigung – entweder in Form von Produkten oder einer finanziellen Vergütung. Für die Landwirt*innen bedeutet dies den Zugang zu Land ohne hohe Investitionen. Und für die Gemeinden bedeutet es die Belebung ländlicher Räume durch neue Projekte und eine Rückkehr von Menschen in die Region.

Derzeit verwaltet die Bodenbank 250 Hektar verlassenes Land, hat aber bereits mehr als 1.000 Hektar als geeignete Flächen identifiziert. Red Terrae zeigt, dass es möglich ist, den Generationenwechsel in der Landwirtschaft zu fördern und agroökologische Praktiken voranzutreiben – ganz ohne große Kapitalinvestitionen, indem vorhandene Ressourcen und öffentliche-private Partnerschaften genutzt werden.

Die Zukunft des Landes als Gemeingut

Trotz unterschiedlicher Ansätze je nach Land und lokalem Kontext zeigen alle diese Projekte, dass es tragfähige Alternativen zum traditionellen Modell des Landbesitzes gibt und dass die spekulative Akkumulation von Boden keineswegs unausweichlich ist. Noch wichtiger ist, dass sie ein engagiertes Netzwerk von Bürger*innen widerspiegeln, die nachhaltige Landwirtschaft unterstützen und die Vision vom Land als Gemeingut teilen – und die bereit sind, dies sowohl finanziell als auch durch aktive Teilnahme zu unterstützen.

Nachdem einige dieser Modelle nun schon seit über zwei Jahrzehnten erfolgreich arbeiten, stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie funktionieren, sondern vielmehr, wie wir sie auf breitere Kreise ausdehnen können. Vielleicht ist es an der Zeit, den alten Ruf der Zapatistas neu zu formulieren: „Land gehört denen, die es schützen.“ Die Zukunft unseres landwirtschaftlichen Erbes liegt buchstäblich in den Händen von uns allen.

Autor: Guillermo López Linares

Foto von Terre de Liens. Hof Le Grand Bray

Foto von Terre de Liens. Hof Le Grand Bray

Foto von De Landgenoten. Die Veldstraat in Zoersel.

Foto von De Landgenoten. Die Veldstraat in Zoersel. Foto von Red Terrae

Foto von Red Terrae

Kommentare