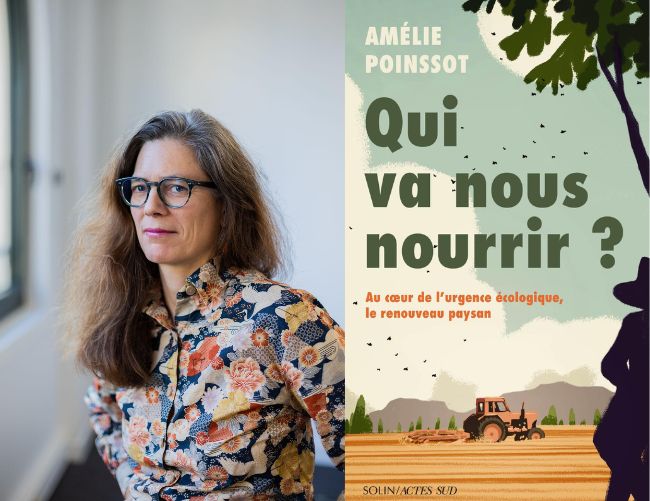

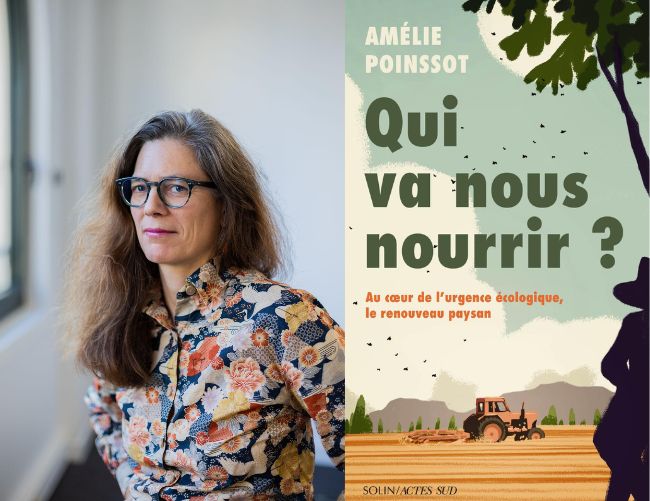

Im Februar 2024 veröffentlichte Amélie Poinssot ihr Buch Who Will Feed Us?, das sich intensiv mit der Zukunft der Landwirtschaft in Europa beschäftigt. In ihrem Werk untersucht sie die alarmierenden Entwicklungen im Sektor – von der sinkenden Zahl an Arbeitskräften bis hin zu neuen Akteur*innen, die in die Landwirtschaft drängen. Im Gespräch mit uns gibt sie Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, die die Landwirtschaft der Zukunft prägen werden.

Du beginnst dein Buch mit der eindrucksvollen Aussage: „Es ist die Geschichte einer Ausblutung.“ Was verbirgst du hinter dieser Metapher?

In Europa ist der Trend unübersehbar: Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe geht zurück, während große Agrarunternehmen, immer weiter expandieren. Eine Ausnahme bildet dabei vielleicht Griechenland, das noch immer eine beträchtliche Zahl kleiner Höfe aufweist. Doch selbst hier zeigt sich der Wandel. Bis 2030 wird die Hälfte der Landwirt*innen in den Ruhestand gehen.

Ein Blick auf die Entwicklung der Landwirtschaft in Deutschland zeigt einen deutlichen Strukturwandel: Ende 2020 gab es noch 263.500 landwirtschaftliche Betriebe – über 185.000 weniger als im Jahr 2001, was einem Rückgang von mehr als 40 Prozent entspricht. Allein zwischen 2010 und 2013 ging die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe jährlich um durchschnittlich 4.700 zurück. Gleichzeitig wächst die durchschnittliche Betriebsgröße stetig: Bewirtschaftete ein Betrieb 2010 im Schnitt noch 56 Hektar, waren es 2020 bereits 63 Hektar und 2023 schließlich 65 Hektar. Diese Entwicklung zeigt, dass immer weniger, aber größere Betriebe die Landwirtschaft in Deutschland prägen.

Gleichzeitig wurden die Kinder von Landwirt*innen ermutigt, in die Städte zu ziehen und eine Zukunft jenseits der Landwirtschaft anzustreben. Heute möchten immer mehr Menschen aus nicht-landwirtschaftlichen Familien, sich niederzulassen und landwirtschaftliche Betriebe übernehmen, doch sie erhalten oft nicht die nötigen Mittel, um dies zu tun. So setzt sich der Wandel fort – die „Ausblutung” bleibt ungebremst.

Welche Faktoren erklären den Rückgang der Begeisterung für den Beruf des Landwirts?

Berufe in der Landwirtschaft gelten heute oft als unattraktiv. Sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der akademischen Welt wird diese Arbeit wenig geschätzt. Auch innerhalb von Bauernfamilien ermutigt man die nächste Generation zunehmend, andere berufliche Wege zu gehen.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Das niedrige Einkommen im Vergleich zu den langen Arbeitsstunden und der körperlich anstrengenden Arbeit spielen eine große Rolle. Hinzu kommen die Herausforderungen des Berufs, wie der eingeschränkte Lebensstil und die Tatsache, dass viele Landwirt*innen heute, besonders in der Viehzucht, einen Lebensstil führen müssen, den immer weniger Menschen bereit sind zu übernehmen.

Wie du in deinem Buch erwähnst, könnte die GAP – Gemeinsame Agrarpolitik – ein mächtiger Hebel zur Wiederbelebung der Landwirtschaft sein. Wie?

Öffentliche Stellen könnten vor allem im Hinblick auf die Attraktivität etwas verändern. In einer Zeit, in der immer mehr Menschen nach sinnstiftender Arbeit suchen und die digitale Welt dominiert, bietet die Landwirtschaft einen greifbaren und konkreten Beruf. Die GAP stellt heute das größte öffentliche Budget der EU dar, doch das Problem liegt in der Art und Weise, wie dieses Geld verteilt wird. Der Fokus liegt nicht ausreichend auf dem Generationswechsel in der Landwirtschaft.

Historisch gesehen wurde die GAP so ausgerichtet, dass größere Betriebe mehr Fördermittel erhalten. Dies führte zur Expansion bestehender Höfe, anstatt jungen Landwirt*innen den Einstieg zu ermöglichen. Je größer jedoch ein Betrieb, desto schwieriger wird es, ihn zu übernehmen. Es entstanden sogenannte „nicht übertragbare Höfe“ – Betriebe, die keinen Käufer*innen fanden oder von Investor*innen übernommen wurden, die das Land nicht selbst bewirtschaften. So geht der wichtige Zusammenhang zwischen Landbesitz und landwirtschaftlicher Tätigkeit verloren.

Wenn wir die Landwirtschaft umweltfreundlicher gestalten und den Rückgang der Betriebe stoppen wollen, müssen wir unbedingt gegen diese Form der „unternehmerischen Landwirtschaft“ ankämpfen und die GAP so umgestalten, dass sie den Generationswechsel fördert und jungen Menschen den Einstieg in die Landwirtschaft ermöglicht.

„Diese düsteren Aussichten könnten endlich die Chance sein, das dominante Modell zu stürzen.“ Wer sind die Menschen, von denen du sprichst?

Immer mehr Menschen aus nicht-landwirtschaftlichen Familien suchen einen Einstieg in die Landwirtschaft. Sie sind nicht in das traditionelle landwirtschaftliche Modell verhaftet, das oft von ihren Eltern vorgelebt wurde. Diese neuen Landwirt*innen kommen mit einer frischen Perspektive und bereits geprägten politischen Überzeugungen. Oft haben sie das Ziel, umweltfreundlich zu produzieren.

Die Profile dieser neuen Landwirt*innen sind vielfältig. Statt sie in feste Kategorien zu pressen, zeigt die Forschung in meinem Buch mehrere Typologien auf. Einige sind junge Menschen, die schon früh den Wunsch äußerten, in die Landwirtschaft zu gehen, und entsprechende Studien- und Berufswahlen getroffen haben. Dann gibt es junge Erwachsene zwischen 30 und 35 Jahren, die nach einer ersten beruflichen Laufbahn, oft in Bereichen, die einen Bezug zur Landwirtschaft haben, den Wunsch verspüren, sich umzuorientieren, um mehr im Einklang mit ihren Überzeugungen zu arbeiten. Schließlich gibt es auch die Gruppe der über Vierzigjährigen, meist Stadtbewohner aus privilegiertem Umfeld, die bereit sind, den Schritt in weniger bezahlte Berufe zu wagen – sie fangen praktisch von null an, bringen aber Kapital mit.

Welche politischen Maßnahmen könnten deiner Meinung nach dazu beitragen, die Zahl der Neugründungen in der Landwirtschaft zu erhöhen?

Öffentliche Fördermaßnahmen sind essenziell für den Einstieg junger Landwirtinnen. Ein zentrales Instrument ist die Niederlassungsbeihilfe, die über fünf Jahre hinweg bis zu 100.000 Euro Unterstützung bietet. Diese finanzielle Starthilfe erleichtert die Gründung landwirtschaftlicher Betriebe und fördert den Generationswechsel. Antragstellerinnen dürfen bei der Beantragung nicht älter als 40 Jahre sein.

Allerdings fehlt es an einer flexibleren Verteilung der Ressourcen. Immer mehr Landwirt*innen steigen später in den Beruf ein – doch die Fördervoraussetzungen bleiben unverändert. Hier besteht Anpassungsbedarf.

Die französische „Dotation Jeune Agriculteur“ (Jungbauernförderung), die 1973 in benachteiligten Regionen eingeführt und später auf ganz Frankreich ausgeweitet wurde, unterstützt heute nur noch ein Drittel derjenigen, die einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen. Obwohl sie als zentrales Instrument zur Betriebsgründung und zur Eindämmung der Abwanderung aus der Landwirtschaft gedacht war, bleibt ihre Wirkung weit hinter den ursprünglichen Zielen zurück.

Gleichzeitig kommen auch den lokalen Behörden, den Gemeindeverbänden und den Kommunen eine wichtige Rolle zu. Sie verfügen über landwirtschaftliche Flächen und können entscheiden, junge Landwirt*innen bei ihrer Existenzgründung zu unterstützen. Darüber hinaus können sie daran arbeiten, den Zugang zu Absatzmärkten zu sichern, indem sie eine nachhaltige Wertschöpfungskette aufbauen: Märkte etablieren und lokale Produkte in die Ernährungskette der Gemeinschaft integrieren, zum Beispiel in Schulen, Altersheimen und anderen sozialen Einrichtungen.

Autorin: Jill Cousin

Cover-Foto: Anne-Claire Héraud

Kommentare